さて、房州に漂着した異国船。

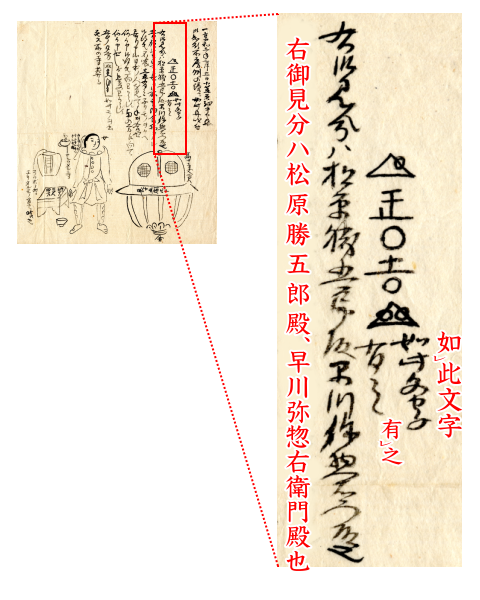

そこには例の宇宙文字のようなものが描かれていました。

![]()

この謎の文字、馬琴のうつろ舟のもの(左図)とは微妙に違っていますね。

馬琴のは4文字ですが、こちらは5文字に見えます。

それと一文字目、三角に丸の文字。丸の位置が馬琴のものとは左右正反対です。

絵と話が何度も書写され、各地に伝播していく過程で変化していったのでしょうか。

あるいは、何か理由があって意図的に変えられたのでしょうか。

うつろ舟関係の資料がもっと世に出てくれば、こうした図形の変遷についてもはっきりするかもしれませんが、あまりに情報が少ない現状では確たる理由は挙げられません。

そもそもこの図形が何を意味するものなのか。こんな文字を使う言語が存在したのかどうか。

ひょっとすると記号のように見える文字にも何か意味が隠されているのかもわかりませんが、私にはその方面の知識がありませんので、「詳細不明」ということでひとまず置いておきます。

■他の資料にない特徴

右御見分は松原勝五郎殿、早川弥惣右衛門殿也

謎の文字の次には、この事件の見分に当たった担当者、おそらくは村役人と思われる二名の名前が記されていますね。

これも他の資料では見られない注目すべき点で、私が「この資料は事件報告書のようなスタイル」と以前書いたとおりです。

最初にまず事件の発端、次に誰がその見分に当ったかをこのように明記しているのは、これが誰かに宛てて書かれた報告書か、もしくは公的な記録として残すことを意識して書かれたものであると考えられます。

他の資料では、もともと随筆や奇談集として書かれたということもありますが、舟の構造や乗っていた女の容姿を中心に、地元漁民の言動などが物語っぽく盛り込まれているなど、「読み物としての面白さ」を重視しているのと比べれば違いがよく分かると思います。

ちなみに村役人というのは代官のような幕府側の人間ではなく、村の代表を務める農民(村民)たちです。

江戸時代の農村は独立性の高い自治組織となっていましたので、村政の運営を仕切るのは領主ではなく村人の中から選ばれた名主、組頭、百姓代の三役でした。これを村役人といいます。

領主は領民を直接支配していたわけではなく、彼ら村役人を窓口として村政の一切を任し、年貢のとりまとめなども彼ら村役人に委託して行っていたのです。

また当時は、社会で行われる様々なやりとり、たとえば領主からの触れ状や他村との交渉、村内でのとり決めなど、こうしたあらゆる決め事を口約束ではなく、きちんと議定書として文書に残すことが慣例化した時代でもありました。

おかげで膨大な紙資料が残され、今日、それらの文書から当時の農村の様子を知る手がかりとなって大変助かっているわけですが、こうした公文書の作成・保管を行うのもまた村役人の仕事でした。

つまり、いまでいう村役場のような役割を全て彼らが担っていたというわけです。

ですから、今回の異国船の漂着のような事件がもし起これば、まず村役人が現場検証を行い、事件をとりまとめて記録し、保管したであろうと思われます。

■当時の異国船への対応

さて、次に幕府の異国船への対応が当時どのようなものだったかを簡単に説明しておきます。

うつろ舟事件の起きた享和三年より遡ること12年前の寛政三年(1791)、幕府は「異国船取扱法」を定めた触書を出していますが、これは実に150年ぶりのことでした。

その背景には、ちょうどこの頃から全国の沿岸に異国船がたびたび現れる事件や報告が急増しはじめたことがあって、そうしたことへの危機感が影響していたようです。

この寛政三年の触書によると、もし異国船が渡来した場合は、

- まず筆談役か見分の者を送り、船の性格・来航の目的などを確認すること。

- その際、相手が素直に応じれば、できるだけ穏便に扱い、船は勝手に帰らないよう係留したうえで乗員は全員上陸させて監視下に置き、幕府の措置を待つ。

- もし応じなかった場合はただちに打ち払う。

と定められています。

この触書が出されて以降、しばらくは異国船騒ぎも大きな問題とならなかったようで、幕府は次第に警戒心を解いて軟化路線となり、15年後の文化三年(1806)には薪水給与令を出して、漂着船に必要な食料や燃料を与えるまでになりました。

が、直後にロシア軍艦の起こした蝦夷地襲撃事件をきっかけに幕府は強硬路線へと方針転換。以降、異国船は「原則打ち払い」と厳しい対応になります。

ただし、軟化路線だった寛政期でも、ロシア船に対してだけは早くから厳しい態度をとっていたようで、寛政五年(1793)にロシア船に対して出された通達には、

- 国交の無い異国船が渡来した場合は、乗員を逮捕するか、または海上で打払う

- 漂流船の場合でも船は破壊、乗員は終身禁固する

「日本は古来からこういう対応を取ってきたので、ロシア船に対しても同様に対処する」、とたいへん強硬な通達を出しています。

しかし、うつろ舟の漂着事件が起きた享和三年(1803)は、まだ寛政三年の異国船取扱法が有効で、文化三年の薪水給与令まで三年という、ちょうど幕府の警戒感が薄れていた時期ですから、異国船に対しては比較的穏便な扱いをしていたものと思われます。

| 1791 | 寛政三年 | 異国船取扱法が出される |

| 1803 | 享和三年 | うつろ舟事件 |

| 1806 | 文化三年 | 薪水給与令が出される |

また、こうした異国船への対応と平行して、危機感の高まりからか、江戸湾を中心とした武力による沿岸防備の必要性も当時たびたび議論されたようですが、地元領民への経済的な負担が問題となってなかなか議論が進まなかったようです。

当時、各地に砲台を築いて村役人に砲台と火薬の管理から発砲の権限まで与えることや、異国船の監視、捕獲、取調べから打ち払いまでをすべて地元領民に行わせるという案もあったようですが、生活のかかっている漁民たちにそんな余分な仕事まで負わされたのでは、たまったものではありませんよね。

馬琴の兎園小説「うつろ舟の蛮女」で、『この事官府へ聞えあげ奉りては雑費大かた那らぬに』と、お上に知れた場合の地元の負担を懸念して、事件をうやむやにするために舟をまた沖に戻してしまうというくだりがありますが、当時のこうした時代背景を見れば、「面倒はごめんだ」という村人たちのこの対応も無理からぬものと理解できることと思います。

さて、今回はここまで。次回は村役人によって記録された、舟に乗っていた女の言動についてご紹介します。

(「江戸時代の浮世絵にUFO!?うつろ舟の謎 (8)」につづく)